【公式コラム】

【コラム】やっぱり免疫かあ!

著者 岡村 元義

2025年10月17日

今年のノーベル医学生理学賞は大阪大学免疫フロンティア研究所の坂口志文特任教授に授与された。しばらく本コラムに寄稿していなかったが、この朗報に接して書かざるをえない気持ちに駆られた。制御性T細胞の発見と末梢性免疫寛容という新しい免疫機構の解明研究に対して賞が与えられた。2018年の京都大学の本庶佑先生による免疫チェックポイント阻害抗体の発見に続いての免疫の研究に対するノーベル医学生理学賞受賞である。

●「一つ一つ」の人

受賞のインタビューで座右の銘を聞かれて坂口先生は「一つ一つ」と答えられた。

坂口先生は筆者の地元滋賀県北部の東浅井郡びわ町のご出身である。浅井長政の居城小谷城跡があり歴史的には有名な地域であるが、過疎により東浅井郡は現在長浜市になっている。母方の家業は医者であったので地元の中学校、高校で学ばれた後京都大学医学部に入学された。医学を学んでいくうちに「なぜ自己免疫疾患が起こるのか?」その機構をあきらかにしたくて、医師免許まで取得されたのに大学院を中退されて愛知県がんセンターの研究員になられた。ほどなく米国に渡り、医学分野の研究で世界を牽引するジョンズホプキンス大学、スタンフォード大学、スクリプス研究所、UCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)とで研究を重ねられた。その間一貫して免疫を制御するT細胞の発現と機能についての研究を続けられた。

●最初はだれも認めてくれなかった

米国での研究成果として制御性T細胞の発見とその作用に関する論文を1990年頃NatureやScienceなどの一流誌に投稿したが全く取り合ってくれなかった。しかし諦めることなく実験を重ね、制御性T細胞の細胞表面マーカーCD25を発見し、胸腺マウスを使った実験を辛抱強く重ねた結果、制御性T細胞の存在を証明する論文が1995年に免疫学会誌に掲載された1)。

その頃からやっと日本でも時代を先駆ける研究に対する国の支援である「さきがけ21」が動き出し、坂口先生は第一期生として日本での研究の場を与えられたのでその後は日本での研究を続けてこられた。

●抑制性T細胞と制御性T細胞は違う!

Google AIやウィキペディアなどを開くと抑制性(サプレッサー)T細胞と坂口先生が発見された制御性T細胞は同義語などと書かれているが、今回の坂口先生のノーベル賞受賞の意義を理解するためにはこの2つのT細胞は違うことを強調しないといけない。

1995年の論文が出されてから制御性T細胞が免疫学の世界で認められるのにずいぶん時間がかかった。その背景には抑制性(サプレッサー)T細胞という幻影があったからだ。幻影とは坂口先生の言葉であるが、仲間のT細胞の機能を抑制するT細胞があるという実験観察から、抑制性(サプレッサー)T細胞という“概念”が免疫学の世界で広くみとめられたが、結局遺伝子の実体がとらえられなかったので、免疫応答を抑制するT細胞という考え自体が誤りであるとの認識が定着していた背景があり、坂口先生の考えが長いこと受け入れられなかったのである。

その後、今回坂口先生と同時受賞された、Mary Brunkow博士や、Fred Ramsdell博士らによる制御性T細胞発生に関与するFoxp3遺伝子の発見により、制御性T細胞が実体のある細胞であることが証明されたのである。

1995年の論文掲載から今年2025年のノーベル賞受賞まで実に30年の歳月が流れている。坂口先生のこの新発見のご苦労の歴史を本コラムで正確に伝えることはできないので、先生の自伝的著書2)をぜひ読んでいただきたい。

●免疫が強化されるか、抑制されるかは制御性T細胞の働き方にかかっている

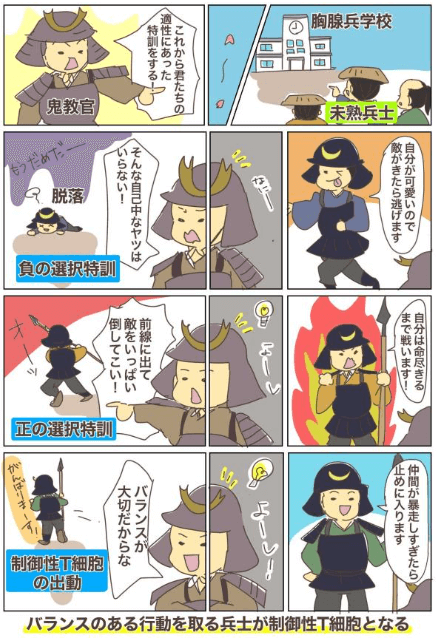

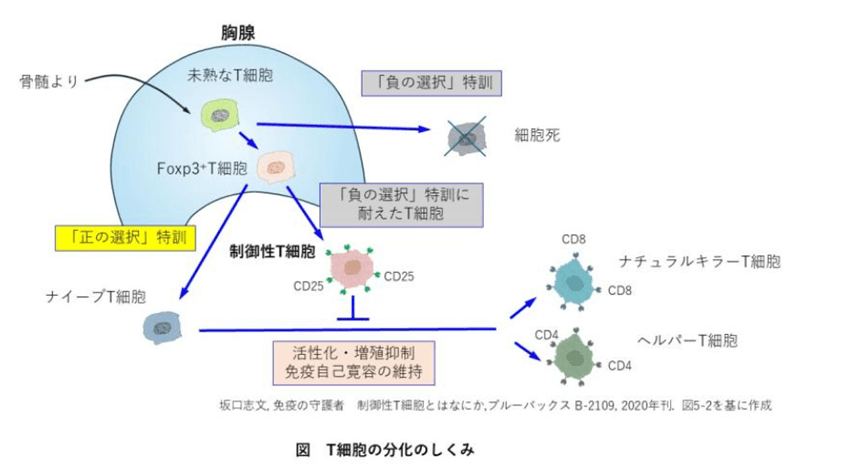

以前2019年2月22日付の本コラムで書いたが、骨髄で生まれた未熟なT細胞は、胸腺で感染性外敵やがん細胞への攻撃力をつける厳しい訓練を受けて成熟T細胞になる。胸腺はいわば前線で戦う屈強の兵士を育成する厳しい兵学校で、自分に甘く他人に厳しいT細胞は「負の選択」の特訓を受け、細胞死に追い込まれる。一方自己を犠牲にしてまで戦う意思のあるT細胞は「正の選択」の特訓を受けて外敵やがん細胞に果敢に攻撃を仕掛けるエフェクターT細胞になる。自分および他人を思いやることのできるT細胞は「負の選択」の特訓を受けてもかろうじて生き残り、そこにFoxp3遺伝子が働いてエフェクターT細胞の暴走を抑える制御性T細胞となる。(図)

我々の体には外敵やがん細胞に対する防御機構としての免疫システムがあるが、健常な体は免疫システムのバランスの上に成り立っている。この免疫機能を抑制したり促進したりする重要な働きをしている制御性T細胞の発見が今回のノーベル医学生理学賞受賞理由である。

●今後多くの病気の治療に制御性T細胞の作用調節が重要になってくる

坂口先生はアレルギーなどの自己免疫疾患とT細胞の関わりの研究を通じて、制御性T細胞の働きを強めることによりアレルギーなどの自己免疫疾患の治療が大幅に改善されることを説いておられる。同様に感染症における過剰免疫や臓器移植における拒絶反応を制御性T細胞が和らげることにより、これらの疾患の治療効果が大幅に上がることが期待される。

一方、がんに対する最新治療法としてCAR-T治療があり、T細胞のがん細胞に対する攻撃力を高めることで、現在最もがんに対して効果的な治療法とされているが、このCAR-T治療法でもがん細胞が縮小しなかったり、再発の事例が報告されている3)。治療効果が出ない理由として免役寛容が挙げられているが、本来発揮されるべきT細胞のがん攻撃作用が同じT細胞仲間の制御性T細胞が抑えているのだとすれば、このがん治療効果を高めるために制御性T細胞の低減、除去という改善治療法が考えられる。

今回の坂口先生のノーベル医学生理学賞受賞がきっかけとなり、免疫が関与する疾患の治療には制御性T細胞の作用をコントロールすることがますます必要になるものと期待される。

参考文献

1.S. Sakaguchi, N. Sakaguchi, M. Asano, M. Itoh, M. Toda, Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases, J. Immunol., 1995 Aug 1;155(3):1151-64.

2.坂口志文, 免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか、ブルーバックス B-2109, 2020年刊.

3.保仙直毅、CAR-T細胞療法の現状と解決すべき課題、実験医学 2023年11月号 Vol.41 No.18.